Ausbildung und erste Berufsjahre

Eduard Sondermann besuchte die Rektoratsschule in Gummersbach. Danach ging er in die Lehre in ein Textilgeschäft in Elberfeld, um dort den Beruf des Textilkaufmanns zu lernen, und wohnte in Elberfeld mit seinem Bruder Emil Wilhelm Sondermann zusammen in sehr einfachen Verhältnissen in einem Zimmer. [4]

In "ganz jungen Jahren" reiste Eduard Sondermann für "sein" Elberfelder Unternehmen "Hollmann, Fischer & Rieke" (möglicherweise lernte er dort auch den Beruf des Textilkaufmanns) mit Wagen und Pferden durch ganz Deutschland bis nach Ostpreußen. Tagsüber wurde gearbeitet und nachts im Wagen geschlafen, denn sonst dauerte eine solche Reise zu lange. [5]

Ehe mit Ida Engstfeld

- totgeborener Sohn (1873),

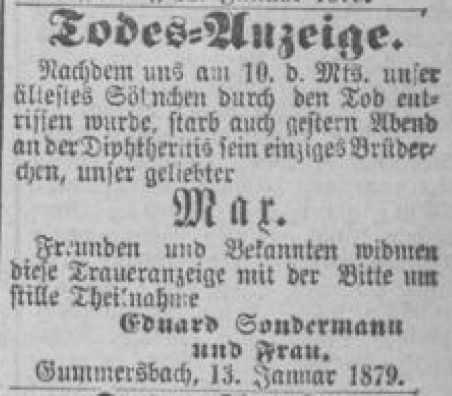

- Eduard Sondermann (1876-1879), [10]

- Max Sondermann (1877-1879), Zwilling mit

- Meta Sondermann (1877)

- Clara Adele Sondermann (1879)

- Helene Sondermann (1881)

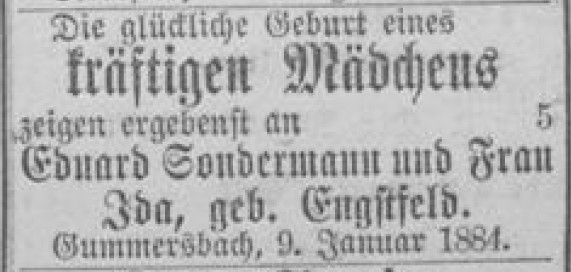

- Alma Sondermann (1884)

Jährlich fuhr die Familie nach Norderney, vermutlich insbesondere um die Gesundheit der vier Töchter zu stärken (vor dem Hintergrund des frühen Todes der erstgeborenen Söhne). [11] Meta Sondermann verh. Spindler erläutert dazu: Eduard Sondermann ging "[...] jeden Sommer mit der ganzen Familie nach Norderney ins Bad - was außer uns in jener Zeit in Gummersbach niemand tat - und wir wohnten am ersten Hotel, dem Kaiserhof, aßen sogar nicht "Table d'hôte" an langen Tischen, was billiger war, sondern "Diner à part" auf der Terasse an kleinem Tisch [...]." [12]

Die Tochter Meta Sondermann verh. Spindler berichtet: "Meine Mutter war lange Jahre leidend und kinderlos. Zahllosen Behandlungen in Bonn und Kuren in Bad Aachen war nötig. Als sie einmal wieder nach Bonn - mit der Post natürlich - reiste, hörte sie bei der Abfahrt in Gummersbach einige Leute, die da herumstanden, sagen: "Die kommt nicht mehr wieder. Der Tod ist ihr sicher!" Das erweckte in ihr einen gewissen Trotz, und sie nahm sich vor, nun gerade nicht zu sterben, und wirklich kam sie nach monatelanger Abwesenheit gesund zurück. Vielleicht war ihr Lebenswille und ihre Lebenskraft durch die unbedacht laut geäußerten Worte so gestärkt, daß sie halfen, die Krankheit zu überwinden. Nach 7jährigen Ehe wurde ein toter Sohn geboren, eine große Enttäuschung für meine Eltern! Aber 3 Jahre später kam ein gesunder Junge zur Welt, Eduard genannt, und 2 Jahre danach erschein sogar ein Zwillingspärchen, Max und Meta. [...] Das Glück über die Kinderschar wurde nach wenigen Jahren jäh und furchtbar gestört, als die entsetzliche Krankheit Diphterie die beiden Söhnchen ergriff und beide ihren tiefgebeugten Eltern 3 Tage nach eineinander entriß. Übrig blieb ich, die von der Ansteckung verschont war, was wie ein Wunder erschien, da ich im selben Bettchen mit meinem Zwillingsbruder geschlafen hatte, als sich bei diesem die Krankheit schon zeigte." [13]

Großhandelsgeschäft für Schneiderartikel

Zu einem unbekannten Zeitpunkt nach 1888 wurde das Engrosgeschäfts "ganz liquidiert [20]", wobei fraglich ist, ob Eduard Sondermann lediglich seine Anteile verkaufte oder das Geschäfts vollständig aufgegeben wurde.

Exkurs: Familie Lehnhof

In Zusammenhang mit den unternehmerischen Aktivitäten des Eduard Sondermann fällt in den Quellen wiederholt der Name Lehnhof.

Das oben erwähnte Engrosgeschäft für Schneiderartikel erwarb Wilhelmine Sondermann geb. Keller von der Witwe Amalie Lehnhof geb. Kümpel des verstorbenen Wilhelm Lehnhof (1828-1863). [21] Die Familie Lehnhof war mit der Familie Sondermann verwandt. [22] So kam ein Adam Kümpel um 1800, daher um die gleiche Zeit wie Johann Wilhelm Sondermann, von Elberfeld nach Gummersbach und heiratete Helena Baltes, Schwester der Wilhelmine Baltes verh. Sondermann. [23] Amalie Kümpel war vermutlich die Tochter dieses Adam Kümpel und daher eine Cousine des Johann Wilhelm Sondermann junior, d. h. des Vaters des Eduard Sondermann.

Mathilde de Buhr berichtet: "Die Lehnhoffs (früher schrieben sie sich mit ff) sind ein altes oberbergisches Geschlecht, und stammen aus Morkepütz in der Gemeinde Wiehl. Morkepütz hatte früher eine ziemliche Bedeutung, auch die Wollenwebers entstammen diesem Ort.

Wir hören da zuerst von einem Philippus Lehnhoff, geboren 1759 in Morkepütz. Später tritt ein Christianus Lehnhoff in Erscheinung, der das Amt eines Schöffen (Gerichtsherrn) versah. Dieser war mit einer Louise Pühler verheiratet. Sie hatten einen 1826 geborenen Sohn Wilhelm. Christians Schwestern heirateten Söhne der Familien Wollenweber und Halstenbach.

Wilhelm verlor seine Eltern früh und wurde bei seiner Tante Wollenweber erzogen und kam dort auch in die Lehre. [...]

Wollenwebers hatten zu Dieringhausen eine Spinnerei und ein großes Export aus in Stoffen, Schneiderartikeln usw.

Wilhelm Lehnhof, ein kluger und aufgeweckter Junge, brachte es bald zu einer guten Stellung und machte Reisen für die Fir-

ma. Er heiratete eine Amalie Kümpel aus Gummersbach. Das Paar hatte zwei Kinder, Eugen und Amalie (spätere Frau

Guido Heuser). [....] Wilhelm zog nach Gummersbach und gründete mit Eugen Kolb die Exportfirma Kolb und Co. Er war es

auch, der das schöne Patrizierhaus an der Kaiserstraße baute und darin lange mit seiner Familie lebte. [...]".

[24] Nachfolgend abgebildete Porträt hat sich von Wilhelm Lehnhof erhalten: [25]

"Beim Bau des Nebengebäudes (Kaisers Kaffeegeschäft) erkältete er sich und starb bereits 1863. Die Witwe, sehr geschäftstüchtig, blieb im (Kaffee-)Geschäft, damit der 1855 geborene Eugen es später mit übernehmen konnte." [26]

Eugen Lehnhof ging bei Eduard Sondermann (im Engrosgeschäft) in die Lehre gegangen. Diese soll die strengste in ganz Gummersbach gewesen sein. [27] Eugen Lehnhof blieb wohl auch nach seiner Lehre im Engrosgeschäft, denn es wird berichtet, dass er sich sehr gut mit Eduard Sondermann verstanden haben soll, als dieser noch für Eduard Sondermann tätig gewesen war. [28] Eugen Lehnhof, verheiratet mit Helene Siebel, war zu einem kleinen Teil an der Zanella-Fabrik (siehe unten stehende Erläuterungen) beteiligt. [29] Im Jahr 1901 gehörte Eugen Lehnhof zu den finanzstärksten Bürgern der Stadt Gummersbach. [29a]

Spinnerei und Jackenfabrik Heuser & Sondermann in Bickenbach bei Ründeroth

Zanella-Fabrik in Niederseßmar (Nöckelseßmar)

Am 7. August 1884 beantragt er bereits den Neubau eines Fabrikgebäudes eben dort [Flur 8 319/255] [39].

Gegründet wird im Neubau, nach dessen Fertigstellung im Jahr 1885, eine Weberei für Zanella [40], die nach Mathilde de Buhr "berühmte Zanellafabrik an der Straße nach Niederseßmar" [41]. Die Fabrik war der erste Betrieb in Gummersbach mit elektrischem Licht [42].

Eduard Sondermann handelt bei der Gründung der Zanella-Fabrik indes nicht alleine, sondern zusammen mit seinem Bruder E. W. Sondermann, der zu 25 % beteiligt war. [43] Auch war Eugen Lehnhof Mitgründer der Fabrik und zu einem kleinen Teil beteiligt. [44]

Kurz nach dem Bauantrag vom 7. August 1884 bekommt Eduard Sondermann am 22. August 1884 die Konzessionen erneuert für die Anlage eines Wassertriebwerk vom 25. Februar 1860 und für die Anlage eines Dampfkessels vom 18. Dezember 1863. [45] Beide Konzessionen waren ursprünglich F. W. Sondermann junior erteilt worden. Für den 25. Oktober 1884 ist für Eduard Sondermann (Flur VIII 319/255) eine weitere Dampfkesselkonzessionierung eingetragen, die aber wieder gestrichen wurde [46].

Es folgt am 11. November 1884 die Revision, wohl des obigen Dampfkessels für die Heizung. [47]

Mit "Eduard Sondermann" ist im oben zitierten Bauantrag nicht die Person, sondern die Firma des neuen Unternehmens gemeint. Die neugegründete Fabrik firmiert unter "Eduard Sondermann" bis 1888. Ab 1888 wurde die Firmierung in "Mechanische Weberei Seßmar, Sondermann & Co." geändert [48]. Die Firmierung erinnert an diejenige des Vetters F. W. Sondermann junior, der seine Fabrik an selber Stelle unter der Firma "Seßmarer Spinnerei und Weberei" betrieb.

Im Jahr 1889 wird Eduard Sondermann im „Führer durch das oberbergische Land“ als „Fabrik von Zanella und halbwollenen Stoffen“ geführt [49]. So heißt es dort zu Gummersbach: „Sehr bedeutend ist in Stadt und Umgegend die Gewerbetätigkeit. (Jeden Mittwoch Börsensitzung.) Eine Wanderung durch den Singerbrink nach Mühlenseßmar und von da im Sessmarthale abwärts nach dem 2,7 km von der Ortsgrenze entfernten Bahnhof […] führt uns an zahlreichen gewerblichen Anlagen vorüber: Oelfabrik von R. Siebert, Streichgarnspinnerei und Wollfärberei von Gustav Adolf Heuser, Shoddyspinnerei und Färberei von M. Pickhardt medior, Kunstwollspinnerei und Zwirnerei von Knoblauch und Hellemanns, Spinnerei und Weberei Emil Wilhelm Sondermann, Dampbrettschneiderei und Mühlenbrauerei von Kraus, Fabrik von Zanella und halbwollenen Stoffen von Eduard Sondermann, Spinnerei von Carl Sondermann, Pfeifenfabrik von Wilhelm Sondermann.“

Nach Mathilde de Buhr nahm diese Fabrik einen einzigartigen Aufstieg. "Zanella, ein glänzender Futterstoff, an dem kein Verschleiß war, schlug in einer Zeit, die ganz auf das Solide eingestellt war, großartig ein." [50]

In der Übersicht sind elf Unternehmen geführt, die mit großem Abstand mehr Arbeitnehmer beschäftigten als die Weberei des Eduard Sonderamann: Spinnerei und Weberei E. W. Sondermann (242 Beschäftigte), Dampfkesselfabrik L.u. C. Steinmüller (261 Beschäftigte), Spinnerei und Strickerei Müller & Sohn in Dümmlinghausen (331 Beschäftigte), Spinnerei und Strickerei und Näherei A. Reusch (190 Beschäftigte), Spinnerei und Weberei Krawinkel in Vollmerhausen (209 Beschäftigte), C. A. Baldus in Friedrichsthal (185 Beschäftigte), Spinnerei Erkenzweig & Co. (127 Beschäftigte), Kunstwollspinnerei Ernst Pickhardt (70 Beschäftigte), Kunstwollfabrik und Spinnerei Gebrüder Bubenzer (70 Beschäftigte), Spinnerei W. E. Siebel u. Co. (75 Beschäftigte) und Mechanische Wirkerei Viebahn (65 Beschäftigte).

Im Jahr 1891 wird das Unternehmen Eduard Sondermann in Nöckelseßmar im Verzeichnis der Dampfkessel im Kreis Gummersbach des "Bergischen Dampfkessel-Revisions-Vereins in Barmen" mit einem Dampfkessel geführt [52].

Die Schutzmarke wird mit Antrag vom 31. Oktober 1894 für die "Mechanische Werberei Seßmar Sondermann & Co." leicht geändert: [54]

Der anfangs beteiligte Bruder E. W. Sondermann scheidet im Jahr 1893 aus dem Unternehmen aus. Der vertragliche Austritt wurde von Eduard Sondermann mit dem Versprechen verbunden, dass sein Bruder wieder in das Unternehmen eintreten könne, falls er vor dem 1. Januar 1900 verstribt. [55]

Die Jahre bis zur Jahrhundertwende müssen erfolgreich verlaufen sein. So musste die Zanella-Weberei Sondermann & Co. im Jahr 1898 immerhin 668 Mark Gewerbesteuer zahlen. Zum Vergleich: Mehr Gewerbesteuer zahlen im Kreis Gummersbach nur Leopold Krawinkel (Bergneustadt, 764 Mark), Chr. Müller & Sohn (Bergneustadt, 912 Mark), C. A. Baldus & Söhne (Osberghausen, 908 Mark), Ed. Dörrenberg & Söhne (Ründeroth, 940 Mark) und L & C Steinmüller (Gummersbach, 2396 Mark). Weniger zahlen bspw. Albrecht Kind (Hunstig, 572 Mark), Pickhardt & Siebert (Gummersbach, 444 Mark), C. F. Wahlefeld (Schönenthal, 336 Mark) und E. W. Sondermann (Gummersbach, 336 Mark). [56]

Im Jahr 1900 stellte das Unternehmen Sondermann & Co. seine Waren auf der Weltausstellung in Paris aus. [57]

Vertällchen und Charakter

Weiter schreibt Meta Sondermann über ihren Vater: "Von der sozialen Frage war damals noch nicht viel die Rede. Mein Vater hatte ein natürliches soziales Empfinden [...] Von der Sozialdemoktratie erwartete er nichts Gutes, wie wohl damals alle Unternehmer und fürchtete sie gewiß auch. [...] So erinnere ich mich noch, wie wir eines Morgens frühstückten auf unserer nach dem Garten und der Straße gelegenen offenen Veranda, da sah ich einen Mann mit großem schwarzen Schlapphut vorbeigehen, der mir auffiel. Als ich meinen Vater danach fragte, sagte er: "Das ist ein Sozialdemokrat!" "Was bedeutet das?" wollte ich wissen. "Das sind Leute, die uns unser Haus und Fabrik und Geld abnehmen wollen", antwortete er." [65]

Villa und Comptoir unter den Linden

Meta Spindler berichtet über das Haus in ihren Lebenserinnerungen im Jahr 1940: "Das neue Haus [...] lag damals fast vor der Stadt, hatte nur einen Nachbarn, Vaters Freund Jaeger, und sonst war noch alles in dieser Gegend unbebaut. Ein hübscher Garten mit wundervollen Azaleen und Rhodendron, in jener Zeit noch eine Seltenheit, und zur Blütezeit von den Vorübergehenden angestaunt, trennt es von der Lindenallee, die der Straße den Namen gab. An der Seite war der Hauptgarten mit vielen blühenden Sträuchern, rosa Mandelbäumchen standen vor dem Spalier duftig weißer Obstbäume, die aus dem tiefer liegendem Gemüsegarten heraufragten und hier den Abschluß bildeten. Die Laube am anderen Ende des Gartens erschien mir als Kind endlos weit entfernt, wenn der Kaffee dort am runden Tisch serviert wurde. Sehr bewundert wurde von uns eine in der Gartenmitte stehende Figur aus Stein, eine Putte mit einem Schmetterling auf dem Arm [...]. Nicht fehlen durfte ein Springbrunnen in einer Grotte, dessen leises Plätschern einen so schön [...] begleitete. Ging man ein paar Stufen hinunter, so kam man in den Gemüsegarten, dessen Abteilungen von Buchsbaum eingefaßt waren, worin der Osterhase die Eier versteckte. Hier war un meiner Mutter besonderes Reich. In Gummersbcah war es der Ehrgeiz jeder Frau, den Garten selbst zu bestellen. Das Graben besorgte ein Knecht, der auch für die Kuh sortge, die gehalten wurde [...], und er arbeitete auf dem Feld, auf dem unserer Kartoffeln wuchsen. Aber das Säen, Pflanzen, Jäten, Gießen und Ernten im Garten war meiner Mutter Arbeit, Freude und Last [...].

Die Gärten und Obsthöfe meiner Eltern sind jetzt fast ganz verschwunden. Einen Teil unterhalb des Haus nahm schon die Bahn weg, aber noch blieb uns gegenüber der Straße eine große schöne Wiese mit Obstbäumen, in der später der erste Gummersbacher Tennisplatz angelegt wurde und vorher mit Eifer Crokett gespielt worden war. Nach und nach haben wir ein Stück nach dem anderen als Bauplätze verkauft und auch die Hälfte des Hausgartens an der Straße, als meine Mutter nach dem Tode ihre Mannes und dem Wegzug ihrer jüngsten verheirateten Tochter Gummersbach auch ganz verließ. So kann man sich jetzt gar keine Vorstellung mehr machen, wie schön im Freien und Grünen unser Haus früher lag. Es war das schönste und reichste seiner Zeit. Die alten bergischen Patrizierhäuser, aus deren schönstem, dem "Königshaus", Tante Elischen Mutter stammte, waren damals ziemlich vernachlässigt und haben erst nach späterer Erneuerung an Ansehen und Wert gewonnen, als man überhaupt den Sinn für diese Bauweise wieder bekommen hatte.

Alle Kinder meiner Eltern wurden in dem neuen Hause geboren. Große behagliche Kachelöfen wärmten die Zimmer. Die Flure waren selbstverständlich kalt. Das kannte man nicht anders. In den Schlafzimmern heizte man vor dem abendlichen Waschen etwas, aber morgens waren die Fenster dick mit Eisblumen versehen, in die wir ein Loch einhauchten, um zu schauen, wie es draußen aussag. Anfangs hatte mein Vater sein Kontor in einem langen Anbau, verlegte es aber später in ein neues Haus auf der gegenüberliegenden Wiese und legt den "Salon" in das ehemalige Kontor, das ein festliches Sälchen wurde, neu und schön ausgestattet und wo nun die Geselligkeit stattfand." [73]

Eduard Sondermann errichtet daher auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Villa ein Kontor, d. h. ein Bürohaus. Dies muss vor 1892 gewesen sein, denn am 25. Oktober 1892 beantragt er den Bau eines Schuppens an sein Kontor (auf Flur 7 295/243) [74]

Am 26. April 1895 beantragt Eduard Sondermann sodann einen Aufbau auf sein "Comptoir" sowie am 2. Juni 1896 sodann einen Wohnhaus-Anbau. Circa ein Jahr nach seinem Tod erfolgt am 16. Februar 1898 der Antrag auf die Vornahme von Veränderungen am Wohnhaus. [75].

Im Jahr 1909 beantragt sodann ein Nachbar des Eduard Sondermann einen Anbau. In den Antragsunterlagen findet sich der unten stehende Grundriss des Comptoirs auf der gegenüberliegenden Straßenseite, der von Jürgen Woelke skizziert wurde [76].

Noch im Jahr 1960 ist das Haus mit der Nummer Hindenburgsstraße 6 und 8 gemäß der städtischen Bauakte im Eigentum von "Sondermann". [79]

Heute (2021) steht auf dem Grundstück der Villa in der Gummersbacher Innenstadt das Gebäude der Sparkasse, die im Jahr 1963 erbaut wurde [80].

Gesellschaftliches

Eduard Sondermann war wie sein Bruder Mitglied der Gesellschaft zur Eintracht. [81]

Im Juli 1866 war er von der "Commisiion [sic] zur Unterstützung im Felde erkrankter und verwundeter Krieger" "zur Einsammlung von Geldgaben ausersehen" für Gummersbach - neben E. Pickhardt, W. B. Siebel, C. A. Heuser, Carl Heuser Fr. Sohn, Gust. Jäger, Carl Huland, Ed. Müller, Carl Luyken und F. Bickenbach -, um "[...] für die großen und dringenden Bedürfnisse der braven leidenden Krieger [im Deutschen Krieg von 1866] aus allen Kräften zu sorgen, sie zu pflegen zu heilen, zu erquicken und zu stärken [...]". [82]

Auch im Jahr 1875 engagierte er sich für die Gemeinde. So war er neben Pfarrer Hackländer, Pfarrer Langer, Pfarrer Scheltenbach, A. Heuser, D. Heuser, F. Thiel, C. Steinmüller und Bürgermeister Albers Mitglied eines "Hülfs-Comites": [82a]

Auf der Berstig hatte Eduard Sondermann eine Jagd (gepachtet?). [83] "Wenn im Herbst [in Bollwerk] die Treibjagden stattfanden, nahm [...] [Eduard Sondermann] dort daran teil oder [...] [Verwandte], die auch alle Jäger waren, kamen nach Gummersbach gefahren, jagden mit in [...] [Eduards] Jagd und wenn sie heimfuhren, hingen die erlegten Hasen rund um die Wagen [...]." Anlässlich der Hubertusjagd marschierte "[...] in Gummersbach ein Zug der Jäger durch die Stadt [...], zwischen denen die Treiber 'die Strecke', Hasen und Rehe, an Stangen trugen, zur Seite junge Burschen mit brennenden Fackeln, Musik voran." [84]

Ida Sondermann geb. Engstfeld war um 1885 Gummersbacher Schützenkönigin. [85]

Im Jahr 1894 unternahm das Ehepaar Eduard Sonderman zusammen mit den Ehepaaren Karl Steinmüller und Rudolf Wahlefeld eine fünfwöchige Urlaubsreise über München, Herrenchiemsee, Berchtesgaden, Salzburg, Gastein, Insbruch, Luzern, Rigi, Interlaken und schließlich an den Genfer See. Ein Jahr später nahm das Ehepaar im Jahr 1895 an der Reise der Vertreter der rheinischen Städte nach Friedrichsruh bei Hamburg zu Ehren des 80. Geburtstags des Fürsten von Bismarck teil. [86]

Gewerbliches

Im Jahr 1887 wird "Eduard Sondermann" für den Stadtbezirk Gummersbach als berechtigter Gewerbetreibender für die Wahlen zur Handelskammer am 6. Dezember 1887 geführt. [87] Zudem wird er von der Versammlung des Oberbergischen Gewerbevereins am 30. November 1887 als Kandidat für die Wahlen empfohlen neben anderen führenden Industriellen des Oberbergischen: Christian Müller in Bergneustadt und C. A. Baldus in Osberghausen bzw. Bernhard Krawinkel und Carl Steinmüller. [88] Eduard Sondermann wurde dann auch gewählt (bei Beteiligung von 57 Wahlberechtigten) neben Carl Steinmüller und Bernhard Krawinkel. [89]

Förderer der Eisenbahn

Ab 1861 verstärkten die lokalen Eisenbahn-Komitees "[...] ihre Bemühungen um den Bahnbau durch das Aggertal durch Einberufungen von Bürgerversammlungen, Verteilung von Flugblättern und Vorsprachen bei den interessierten Landräten Kaiser in Gummersbach bzw. Maurer in Waldbröl. Aber alle diese Bestrebungen waren vorerst erfolglos, da die für den Bereich zuständige Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft ihr Interesse anderen, für sie lukrativeren Neubaustrecken zuwandte. Obgleich die Gesellschaft die Erlaubnis zum Bau der Strecke Deutz-Ründeroth bereits am 18. September 1871 erhielt, brachte sie es fertig, mit allen möglichen Schwierigkeiten wie Streckenführung und Rentabilität zu operieren und so den Baubeginn immer wieder hinauszuziehen.

Erst nachdem als Vorstufe der Verstaatlichung die Verwaltung der Bergisch-Märkischen laut Gesetz vom 28. März 1882 ab 1. Januar 1882 auf Rechnung des preußischen Staates erfolgte, kam Bewegung in die Sache. Die treibenden Kräfte in den Eisenbahn-Komitees waren größtenteils Industrielle; hier seien besonders genannt: Emil Engels, Fabrikant aus Engelskirchen, Eduard Dörrenberg, Fabrikant aus Ründeroth, C. A. Baldus, Fabrikant aus Osberghausen, Hermann Krawinkel, Fabrikant aus Bergneustadt, Eduard Sondermann, Fabrikant aus Gummersbach, Carl Steinmüller, Fabrikant aus Gummersbach. Diese Männer übernahmen einen großen Teil der Vorplanungen, erstellten Rentabilitätsberechnungen, versandten Umfragen und werteten diese aus, und letztlich leisteten sie nicht nur Komitee-Arbeit mit großen Zeitaufwand, sondern brachten auch erhebliche Geldbeträge im Zusammenhang mit dem Bahnbau aus der eigenen Tasche zusammen. Ihr Interesse an dem für ihre Fabriken großen Gewinn versprechenden Eisenbahnanschluß drückte sich vielfältig aus.

Im Jahr 1882 wurde endlich von Siegburg aus mit dem Bahnbau durch das Aggertal begonnen. Aber statt einer Hauptstrecke erstellte man wieder nur eine eingleisige Nebenbahn in Normalspur (1435 mm Breite). Ausweichgleise z. B. für entgegengesetzt fahrende Züge gab es somit nur an den Stationen. Die Streckenführung verlief von Siegburg über Lohmar, Donrath, Wahlscheid und Bachermühle nach Overath, von da aus weiter über Vilkerath, Ehreshoven, Loope, Engelskirchen nach Ründeroth. Man hielt sich größtenteils an den Verlauf der Aggerstraße (erbaut 1823-1834), die wiederum durch den Lauf der Agger bestimmt worden war, und konnte so die Strecke in verhältnismäßig kurzer Zeit bis 1884 erstellen. [...] Schon kurze Zeit nach der Eröffnung des Kopfbahnhofes Ründeroth stellte sich heraus, daß die Bahnanlagen dem Frachtaufkommen in keiner Weise entsprachen, obwohl sich erst ein Teil der Industriebetriebe des Einzugsbereiches auf den Bahnversand umstellen konnte. [...] Dem für die preußischen Eisenbahnen zuständigen Minister Maybach wurde die Misere auf der Aggertalbahn mitgeteilt, und der Minister setzte sich nachdrücklich für den Weiterbau der Stichbahn und die Anbindung an andere Strecken ein. [...] Die Vorarbeiten zur Weiterführung der Strecke in Richtung Olpe wurde zügig aufgenommen, und in schneller Folge konnten die Stationen Osberghausen, Brunohl, Dieringhausen, Vollmerhausen, Niederseßmar, Rebbelroth und Derschlag erstellt werden. Am 30. April/1. Mai 1887 wurde der Eisenbahnbetrieb bis Derschlag aufgenommen. Endlich hatte auch die Stadt Gummersbach "ihren" Bahnhof bekommen, nämlich in Niederseßmar, der bis 1893 als "Station Gummersbach" bezeichnet wurde, obgleich er eine halbe Wegstunde von Gummersbach entfernt lag. Erst am 1. Juli 1893 erhielt Gummersbach - an der Strecke von Marienheide her - einen eigenen Bahnhof." [90]

In der Gummerbacher Zeitung können die Aktivitäten zur Förderung der Eisenbahn in diversen Artikeln nachverfolgt werden: [90a]

Volksbank und Sparkasse

Im Jahr 1870 wurde die Gummersbacher Volksbank e. G. gegründet. Die konstituierende Versammlung fand am 26. März 1870 statt. Ihre Geschäfte nahm die Volkbank am 1. April 1870 auf. Der erste Vorstand bestand aus Adolf Heuser als Geschäftsführer sowie aus Ludwig Winkel, Eduard Sondermann und Carl Steinmüller. [91] Im Jahr 1872 scheiden "der Fabrikant" Ludwig Winkel und "der Kaufmann" Eduard Sondermann indes aus dem Vorstand der Volksbank aus. In der Sitzung des Verwaltungsrats der Bank am 15. August 1872 wird "der Fabrikant" Carl Huland in den Vorstand gewählt. [91a] Bereits im Jahr 1875 war Eduard Sondermann stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats während Wilhelm Steinmüller Vorsitzender des Verwaltungsrats war. [91b]

Im Januar des Jahres 1882 trat die Gummersbacher Volksbank e. G. in Liquidation und übertrug alle Aktiva und Passiva auf die neu gegründete Aktiengesellschaft Gummersbacher Volksbank. Vertretungsberechtigt (Vorstand) waren nunmehr Adolf Heuser, Carl Steinmüller, Carl Heuser Franz Sohn und Robert Blume. Der Aufsichstrat der neu gegründete Aktiengesellschaft bestand aus Wihelm Steinmüller und Eduard Sondermann. Das Grundkapital betrug 240.000 Mark. [92] Eduard Sondermann wie auch Wilhelm Steinmüller waren bereits Mitglieder des Verwaltungsrats der Volksbank gewesen als Vorsitzender (Wilhelm Steinmüller) und stellvertretener Vorsitzender (Eduard Sondermann) neben weiteren fünf Mitgliedern, darunter auch Friedrich Bauer. [93] Eduard Sondermann bliebt bis zu seinem Tod Aufsichtsrat der Bank. [93a]

Eduard Sondermann war nicht nur bei der Gummesbacher Volksbank, sondern auch bei der Sparkasse Gummersbach engagiert. So bestand das Kuratorium im Oktober 1882 aus 8 Personen. Mitglieder des Kuratoriums waren Eduard Sondermann und

Carl Sondermann aus Niederseßmar [94].

Bauverein e. G. Gummersbach

Am 4. September 1874 wurde von den Bürgern Gummersbachs die Gründung einer Baugenossenschaft auf den Weg gebracht. Die Gummersbacher Zeitung berichtet: "Der Mangel an Wohnungen, insbesondere für Handwerker und Fabrikarbeiter, welcher hier Jahr für Jahr fühlbarer wir, hat eine Anzahl hiesiger Bürger veranlaßt, die Gründung einer Bau-Genossenschaft in die Hand zu nehmen." [94a] Am 10. September 1874 erfolgt sodann der Beschluss von 24 Bürgern der Stadt, eine Bauverein e. G. in Gummersbach zu gründen. Es wurden die Herren Daniel Heuser, Lebrecht Steinmüller, Christian Schirp und Eduard Sondermann ein Statut auszuarbeiten mit dem Ziel, den Bauverein am 28. September 1874 zu gründen. [94b] Der Termin wurde sodann auf den 5. Oktober 1874 verschoben. [94c] Am 5. Oktober 1874 erfolgte sodann die Gründung und in der Folge die Eintragung der Genossenschaft. [94d]

Stadtrat

- Am 22. November 1871 wird Eduard Sondermann erstmals für den Bezirk Gummersbach von der zweiten Wählerabteilung als Stadtverordneter gewählt. [98]

- Im Oktober 1882 wird Eduard Sondermann zum II. Beigeordneten im Stadtrat gewählt, da der bisherige Stadtverordnete und II. Beigeordnete Eduard Viebahn nach Köln verzog. [99]

Preußisches Abgeordnetenhaus

Mit dem Ende der politischen Tätigkeit des F. W. Sondermann sen. erscheinen Eduard Sondermann und sein Onkel Carl Sondermann unter den gewählten Wahlmännern für die zweite preußische Kammer, d. h. für das Abgeordnetenhaus im Königreich Preußen.

So wird er als Wahlmann für das Abgeordnetenhaus in Preußen von der dritten Klasse im Jahr 1867 gewählt (X. Wahlperiode) [100]:

Auch für die Wahl der Wahlmänner, die die Abgeordneten für die zweiten Kammer am 9. November 1870 zu wählen hatten (XI. Wahlperiode), wurde Eduard Sondermann wie auch sein Onkel Carl Sondermann zunächst vorgeschlagen und dann auch neben weiteren 17 Wahlmännern für Gummersbach gewählt. Während Carl Sondermann von der ersten Klasse, wurde Eduard Sondermann von der zweiten Klasse gewählt [101]

Als im Jahr 1876 für das Preußische Abgeordneten Haus wieder eine Wahl anstand (XIII. Wahlperiode) spachen sich Carl Sondermann, Eduard Sondermann und Emil Wilhelm Sondermann neben anderen Gummersbachern in einer gemeinsamen Erklärung für die Wahl des liberalen Kandidaten Wilhelm Hollenberg aus. [101a] Eduard Sondermann wurd in der Folge dann auch als Wahlmann zur Wahl des Abgeordneten für das Preußische Abgeordnetenhaus gewählt. [101b]

In der Gummersbacher Zeitung erscheint im Jahr September 1882 ein Wahlaufruf der "Mittelparteien", der neben Eduard Sondermann auch von C. W. Schirp aus Kloster, Louis Lentz aus Becke, Franz Jungjohann aus Mühlenseßmar, W. Steinmüller, Richard Siebert, Gustav Jäger, C. Heuser Franz Sohn, L. und C. Steinmüller, E. W. Sondermann, Rudolf Siebert und Ernst Pickhardt unterschrieben ist. [102]

Einen Monat später erscheint ein Aufruf zur Wahl von Wahlmännern aus Gummersbach, die für die "Candidatur" des Staatsministers Maybach votieren wollen. Der Aufruf enthält zwölf Namen, u. a. den von Eduard Sondermann. Eduard Sondermann gehört in Folge dann auch zu den gewählten Wahlmännern. [103]

Reichstag der Norddeutschen Bundes

Die Reichstagswahl im August 1867 war die Wahl zum ersten ordentlichen Reichstag des Norddeutschen Bundes. Die Hauptwahl fand am 31. August 1867 statt. Wie bereits bei der konstituierenden Wahl tritt Carl Sondermann und nun auch Eduard Sondermann als Unterzeichner eines liberalen Wahlaufrufs in Erscheinung, der diesmal die Wahl von Dr. Benedikt Waldeck befürwortet. Darin wird u. a. ausgeführt, dass Waldeck zwar der Fortschrittspartei angehören würde und nicht der Nationalliberalen Partei, aber beide Parteien dasselbe Ziel verfolgen würden. Die Unterzeichner, zu denen neben Carl Sondermann und Eduard Sondermann auch August Müller, Eduard Müller Chr. Sohn, Gustav Adolph Heuser, Chr. Schirp, G. Sievert, F. W. Bockhacker, Wihelm Heuser Frz. Sohn, Eduard Müller, Gust. Jäger, Aug. Blumberger, Ferd. Knublauch gehörten, waren Anhänger der Nationalliberalen Partei. [104]

Waldeck wurde gewählt, musste aber aufgrund Erkankung sein Mandant niederlegen, sodass es zur Nachwahl im Wahlkreis Mülheim am Rhein-Gummersbach-Wipperfürth kam. Auch hierzu hat sich ein Wahlaufruf erhalten, der für die Wahl von

Ignatz Bürgers wirbt. Dieser wird dann auch in den Nachwahlen in den Reichstag gewählt [105]:

Eine weitere Reichsagswahl fand im Norddeutschen Bund nicht mehr statt.

Reichstag des Deutschen Reiches

Eduard Sondermann unterstützte zur Reichstagswahl des Jahres 1871 zusammen mit anderen Gummersbachern (Ed. Müller Chr. Sohn; August Müller, Gustav Adolph Heuser, Daniel Heuser, Bernhard Siebel, Wilhelm Steinmüller junior, Gustav Jäger, Friedensrichter Ley, Christian Schirp) in einem Wahlaufruf in der Gummersbacher Zeitung am 28. Februar 1871 den nationalgesinnten "Appellationsgerichtsrath Bürges in Köln" . [106]

In einem zweiten Wahlaufruf (zum zweiten Wahlgang zur Reichstagswahl) in der Gummersbacher Zeitung am 14. März 1871 trat Eduard Sondermann wiederum in Erscheinigung und unterstützte wiederum mit anderen Gummersbacher Unternehmern (Ed. Müller Chr. Sohn; F. W. Huland, Fr. Thiel, Ad. Heuser, Fr. Wollenweber, L. & C. Steinmüller, D. Heuser, Gebr. Winckel, Chr. Schirp, B. Siebel, W. Deitenbach, Gustav Jäger & Comp.) den "nationalgesinnten Candidaten Herr Appellationsgerichtsrath Bürgers in Cöln", gegen den "von clericaler Seite aufgestellten Landrath von Mülheim, Herrn von Niesewand" mit dem Hinweis: "Zeigt der Provinz, daß bei uns die Ultramontanen keinen Boden haben und nur ein deutschgesinnter Mann unser Vertreter sein kann." [107]

Tod des Eduard Sondermann

Ida Sondermann geb. Engstfeld überlebte ihren Ehemann um 28 Jahre und verstarb in Hilden am 25. April 1926 im Haus ihrer Tochter Meta nach fünfmonatigem Krankenlager. Sie wurde neben ihrem Ehemann in Gummersbach begraben. [114]

[17] Vgl. Spindler, Meta (1940): Auf der Höhe meines Lebens, Hilden, S. 20.

[22] Vgl. Spindler, Meta (1940): Auf der Höhe meines Lebens, Hilden, S. 19.

[23] Vgl. Müller-Thiel, Amalie (1940): Alt-Gummersbach, S. 148.

[28] Vgl. o. V. (2000): Vor 125 Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 19.

[29] Vgl. o. V. (2000): Vor 125 Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 19; Woelke, Jürgen (1985): Kapital war nötig. Gründerjahre in Gummersbach und Oberberg, Gumemrsbach, S. 116.

[32] Vgl. Standesamt Gummersbach (1871): Heiratsurkunde des Friedrich Kayser und der Alwine Sondermann, ausgestellt am 31. März 2006.

[39] Vgl. Stadt Gummersbbach (1884): Antrag auf Neubau eines Fabrikgebäudes durch Eduard Sondermann v. 7. August 1884, in: Gummersbacher Stadtakte 2078.

[40] Vgl. Baldus, Burghard (1927): Die wirtschaftliche Entwicklung des rheinländischen Kreises Gummersbach im 19. und 20. Jahrhundert, zugl. Diss. (Universität Erlangen 1926), Gummersbach, S. 157; Spindler, Meta (1940): Auf der Höhe meines Lebens, Hilden, S. 20.

[41] Vgl. o. V. (2000): Vor 125 Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 19.

[42] Vgl. Ossenbrink, Jochen (1993): Siedlungsverlauf, Gestaltwandel und Wohnungsnot im Gefolge der Industrialisierung in Gummersbach, in: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Band 95, 1991/92 (1993), S. 127.

[45] Vgl. Stadt Gummersbach (1884): Erneuerung von Konzessionen für Eduard Sondermann v. 22. August 1884, in: Gummersbacher Stadtakte 4334.

[46] Vgl. Stadt Gummersbach (1884): Gestrichene Konzessionierung eines Dampfkessels für Eduard Sondermann v. 25. Oktober 1884, in: Gummersbacher Stadtakte 4334.

[47] Vgl. Stadt Gummersbach (1884): Revision eines Dampfkessels für die Heizung im Unternehmen Eduard Sondermann v. 3. November 1884, in: Stadtakte 4334.

[48] Vgl. Spindler, Meta (1940): Auf der Höhe meines Lebens, Hilden, S. 20.

[49] Vgl. Streit (1889): Führer durch das Oberbergische Land. Gebiet der oberen Wupper, Agger, Wiehl, Sülz, Broel und unteren Sieg sowie Bensberg und Umgegend, Barmen, S. 8 f.

[50] Vgl. o. V. (2000): Vor 125 Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 19.

[51] Vgl. Stadt Gummersbach (1890): Gewerbeübersicht v. 1890, in: Gummersbacher Stadtakte 4355.

[60] Vgl. Woelke, Jürgen (1985): Kapital war nötig. Gründerjahre in Gummersbach und Oberberg, Gumemrsbach, S. 114; Woelke, Jürgen (1975): Alt Gummersbach – in Zeitgenössischen Bildern und Ansichten, Band 1, Gummersbach, S. 76.

[61] Vgl. Wilhelmskinder (1957): Briefwechsel zu den Lebenserinnerungen der Meta Spindler, diverse Orte.

[64] Vgl. Spindler, Meta (1940): Auf der Höhe meines Lebens, Hilden, S. 15.

[65] Vgl. Spindler, Meta (1940): Auf der Höhe meines Lebens, Hilden, S. 16.

[70] Vgl. Woelke, Jürgen (1985): Kapital war nötig. Gründerjahre in Gummersbach und Oberberg, Gummersbach, S. 114; Spindler, Meta (1940): Auf der Höhe meines Lebens, Hilden, S. 32.

[73] Vgl. Spindler, Meta (1940): Auf der Höhe meines Lebens, Hilden, S. 33-34.

[74] Vgl. Sondermann, Eduard (1892): Antrag auf Bau eines Schuppens, in: Stadtakte 2093.

[75] Vgl. Stadt Gummersbach (1894-1899): Baunträge der Jahre 1894 bis 1899, in: Stadtakte 2066.

[76] Vgl. Geisel (1909): Gesuch zur Einrichtung einer Werkstatt v. 3. April 1909, in: Gummersbacher Stadtakte 4319.

[77] Vgl. Woelke, Jürgen (o. J.): Notizen zur Familie E. W. Sondermann, Gummersbach.

[78] Vgl. Woelke, Jürgen (o. J.): Notiz zur Villa Sondermann, Gummersbach.

[79] Vgl. Woelke, Jürgen (o. J.): Notiz zur städtischen Bauakte aus dem Jahr 1960, Gummersbach.

[80] Vgl. Woelke, Jürgen (1985): Kapital war nötig. Gründerjahre in Gummersbach und Oberberg, Gumemrsbach, S. 114; Woelke, Jürgen (1975): Alt Gummersbach – in Zeitgenössischen Bildern und Ansichten, Band 1, Gummersbach, S. 75-76.

[88] Vgl. o. V. (1887): Empfehlung von Kandidaten für die Wahl zur Handelskammer durch die Versammlung des Oberbergischen Gewerbevereins, in: Gummersbacher Zeitung v. 3. Dezember 1887, o. V. (1887): Vorschlag von Kandidaten für die Wahl zur Handelskammer, in: Gummersbacher Zeitung v. 6. Dezember 1887.

[89] o. V. (1887): Gewählte Kandidaten bei der Wahl zu Handelskammer, in: Gummersbacher Zeitung v. 8. Dezember 1887.

[93] Vgl. o. V. (1882): Bilanz der Gummersbacher Volksbank.

Provisorisches Comité der Baugenossenschaft (1874): Einladung zur Gründung einer Baugenossenschaft, in: Gummersbacher Zeitung v. 3. Oktober 1874, Nr. 117. S. 4; Vorstand und Verwaltungsrath der Baugenossenschaft (1874): Beitrittsaufforderung, in: Gummersbacher Zeitung v. 24. Oktober 1874, Nr. 126, S. 3.

[96] Vgl. Woelke, Jürgen (1985): Kapital war nötig. Gründerjahre in Gummersbach und Oberberg, Gumemrsbach, S. 114-115.

[97] Vgl. Woelke, Jürgen (1985): Kapital war nötig. Gründerjahre in Gummersbach und Oberberg, Gumemrsbach, S. 114.

[103] Vgl. Mittelparteien (1882) Wahlaufruf, in: Gummersbacher Zeitung v. 9.9.1882.

[114] Vgl. Sondermann et al. (1936): Sondermann 2., aus Langenberg im Rheinlande, in: Koerner, Bernhard (Hrsg.): Deutsches Geschlechterbuch Band 92, Görlitz, S. 492; Spindler, Meta (1940): Auf der Höhe meines Lebens, Hilden, S. 50-52; Familien Blanckenhorn/Denker/Ellenbeck/Spindler (1926): Sterbeanzeige Ida Sondermann, in: Kölnische Zeitung v. 17. April 1926, Nr. 309, Erste Morgen-Ausgabe, S. 4.