Ausbildung

E. W. Sondermann besuchte die Rektoratsschule in Gummersbach. Danach ging er in die Lehre in ein Textilgeschäft in Elberfeld, um dort den Beruf des Textilkaufmanns zu lernen, und wohnte in Elberfeld mit seinem Bruder Eduard Sondermann zusammen in sehr einfachen Verhältnissen in einem Zimmer. [1a]

Ehe mit Elisabeth Thiel

Wilhelm Sondermann verlobte sich am 1. November 1871 mit Elisabeth (Elise) Thiel, die am 30. Januar 1846 in Köln geborene Tochter des Rechtsanwalts und Notars Christian Georg Thiel und der Julie König. [2] Ihre Konfirmation fand indes bereits in Gummersbach statt am 9. September 1860 (Konfirmationsspruch: 1. Petri 3,15). [3]

Aus der Ehe Sondermann-Thiel gingen neun Kinder (die sogenannten Wilhelmskinder) hervor:

- Anna Elisabeth (Elly) Sondermann (1873)

- Ida Sondermann (1874)

- Paula (Pauline) Sondermann (1876)

- Emil Wilhelm (Willy) Sondermann (1878)

- Hedwig (Heppel) Sondermann (1879)

- Elfriede (Frieda) Sondermann (1881)

- Aline Sondermann (1883)

- Arthur Sondermann (1885)

- Erich Sondermann (1888)

Mathilde de Buhr berichtet, dass alle Kinder des E. W. Sondermann sehr begabt gewesen seien. [5]

Zur Geburt der Kinder veröffentlichte das Ehepaar folgende Anzeigen (zumVergrößern auf die Anzeige klicken): [5a]

Spinnerei und Weberei E. W. Sondermann in Mühlenseßmar

Überliefert ist, dass E. W. Sondermann im Jahr 1866 [6] mit 23 Jahren im großelterlichen Haus in der Winterbecke/an der Kaiserstraße begann [7], Oberbekleidung zu wirken [8]. Mit dem

großelterlichen Haus ist wahrscheinlich das Haus Sondermann in der Winterbecke gemeint.

Die zum Wirken notwendigen Garne wurden in angemieteten Räumen im Leppetal gesponnen [9]. Es wird berichtet, dass er im Leppetal eine Spinnerei gründete, um die dortige Wasserkraft auszunutzen. [10]

In einem Artikel aus dem Jahr 1955 heißt es zur Gründung: Emil Wilhelm Sondermann "[...] tat es mit gründlicher Fach- und Sachkenntnis und mit einem bemerkenswerten Unternehmermut, obwohl die "Konkurrenz" damals im engeren oberbergischen Bereich schon recht groß war [...]". [11]

So wird berichtet, dass es "[...] 1865 schon zwölf Firmen in Bergneustadt und eine in Wiedenest für reinwollene Gewirke, dazu elf Betriebe in Gummersbach und vier in Derschlag, die kunstwollene Jacken herstellten. Im demselben Jahre gründeten Krawinkel und Genossen in Vollmerhausen eine Spinnerei [Anm. d. Verfassers: siehe dazu die Erläuterungen zu

F. W. Sondermann junior]. Kurz zuvor hatte ein politisches Ereignis den heimischen Spinnereien die Kunstwolle aufgezwungen. Der Nordamerikanische Bürgerkrieg (1861-1865) sperrte [...] gänzlich die Baumwolleinfuhr aus den Südstaaten der Union, und die übrigen Erzeugerländer lieferten nur schlechte Ware. Der Baumwollpreis stieg auf das Fünffache, so daß man auch im Oberbergischen zur Kunstwolle griff. Nach 1860 mehrten sich die Spinnereien [...] und verarbeiteten Wolle für die einheimischen Wirkereien." [12]

E. W. Sondermann aber "[...] trug allen Erfordernissen der Zeit Rechnung. Dazu gehörte die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer eigenen Spinnerei, die der Wirkerei die benötigten Garne vorfertigte. [...] Fertigung und Umsatz stiegen, das Unternehmen mußte Schritt halten [...]." [13]

In den fünf Jahren nach der Gründung stieg der Absatz der gewirkten Oberbekleidung. [14] "Die Heeresaufträge gaben Arbeit, und das Geld war nicht mehr so knapp wie früher. Der siegreiche deutsch-französische Krieg verhieß eine gewaltige wirtschaftliche Entwicklung." [15]

Bereits fünf Jahre später im Jahr 1872 [16] errichtete er in Mühlenseßmar am Seßmarbach oberhalb der Mühle eine Fabrik mit Spinnerei, Weberei und Wäscherei, [17] um insbesondere den gewaltigen Bedarf an Garnen selbst zu decken. [18] Die Stelle des Fabrikbaus wurde genannt "Auf dem Oelchen" bzw. "Am Oelchen", da hier früher eine Ölmühle stand [19]. Seit 1872 hat E. W. Sondermann dann in Mühlenseßmar (im neuem Fabrikgebäude) seine eigenen Garne gesponnen [20]. Interessanterweise fällt der Neubau der Fabrik ins Jahr der Heirat mit Elise Thiel.

Zugleich mit dem Fabrikneubau wurde eine Färberei eingerichtet. [21]

Zumindest seit der Errichtung seiner Fabrik in Mühlenseßmar stellte E. W. Sondermann seine Jacken auf Rundstühlen her. [22]

Die Firma "Emil Wilh. Sondermann" für das Handelsgewerbe ließ er allerdings erst Anfang Dezember 1873 ins Handelsregister eingragen. [22a]

Im Jahr 1879 wurde ein Kesselhaus gebaut und eine Dampfmaschine darin aufgestellt. [24] Es soll sich dabei um einen Steinmüller-Dampfkessel gehandelt haben. [25] Der Dampfkessel (Flur 9, F. N. 17) wurde am 29. Juli 1879 konzessioniert und am 7. August 1879 einer Revision unterworfen. [26] Zuvor hatte E. W. Sondermann mit Schreiben vom 2. August 1879 an den Bürgermeister auf schnelle Konzessionierung seines Dampfkessels gedrängt, da "[....] die Fabrik vollständig zum Betriebe fertig ist, so erwächst mir durch eine weitere Verzögerung sehr bedeutender Schaden." [27]

- Am 11. März 1879 wurde ein Antrag auf den Bau eines neuen Fabrikgebäudes gestellt. Dazu gehörte die Errichtung einer neuen Spinnerei, eines Kesselhauses für eine Dampfmaschine (22 x 22 Fuß) sowie für ein Farbhaus mit Waschhaus. Der Gesamtkomplex hatte eine Länge von 51 Fuß und eine Breite von 36 Fuß (ohne Kesselhaus). Zur nördlichen Giebelseite hin war der Bau ein Ziegelfachwerk, der Rest war aus massivem Bruchstein gefertigt. Der Bau bestand aus Erdgeschoss, einer ersten Etage und einem Speicher.

- Am 12. August 1880 wurde ein Anbau beantragt mit 62,5 Fuß Länge und 36 Fuß Breite.

- Am 14. April 1887 wird ein Neubau eines Lagers und Comptoirs beantragt.

So wurden im Jahr 1883 die Wirkerei und die Näherei in einen Neubau bzw. Anbau verlegt [32], um das Unternehmen zu vergrößern [33]. Ob im Zuge des Neubaus oder bereits zuvor die Fabrik um eine Näherei erweitert wurde, geht aus den vorliegenden Quellen nicht eindeutig hervor.

In einer Übersicht zu den Rundstühlen der Unternehmen der Region im Jahr 1884 wird E. W. Sondermann mit 20 Rundstühlen geführt. Mehr Rundstühle sind nur bei L. Krawinkel (70), Chr. Müller & Sohn (50) und C. A. Baldus (50) aufgestellt. K. F. Wahlefeld hat 15, E. Pickhardt 10 Rundstühle in Betrieb. [34]

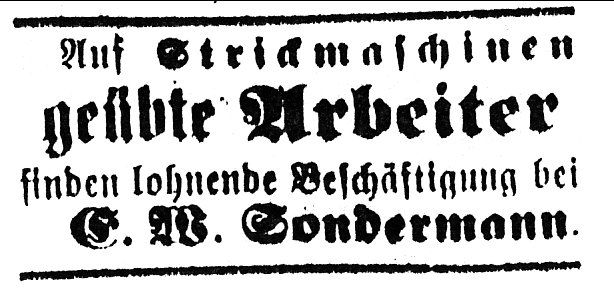

Einige Jahre nach 1883 ging E. W. Sondermann zur Strickerei als eine neue Wirkart über; zwei Jahre nachdem das Unternehmen C. A. Baldus diese Wirkart eingeführt hatte [37]. Es sollen (wohl mit den Jahren) Strickmaschinen für Strickwesten, Pullover, Kinderanzüge usw. angeschafft worden sein. [38] "Vom Rohstoff bis zur fertigen Strickweste und Strickjacke die gesamte Herstellung im eignen Hause beisammen zu haben, das war ein wesentlicher

Vorteil und war der Fertigung wie auch dem Umsatz des Unternehmens von bedeutendem Nutzen" [39] Der Übergang zur Strickerei Umstellung erfolgte wahrscheinlich im Jahr 1886, wie die oben abgebildeten Anzeigen nahelegen. Spätetens aber im Jahr 1887, denn am 27. Dezember 1887 erhält E. W. Sondermann die Konzession für einen (neuen) Dampfkessel. [40] "Auf der Strickmaschine, die z. T. noch mit der Hand bedient wurde, fertigte man die schmiegsame Oberbekeidung, unter der man bei uns die Strickweste oder -jacke verstand. Zu ihrer Herstellung brauchte man allerdings fünfmal mehr Leute als für Rundstuhljacken." [41]

Bereits 1885 erwarb der Spinnereibesitzer C. A. Baldus eine Dynamomaschine und stellte die Beleuchtung seiner Fabrik auf elektrisches Licht um. [42] Auch E. W. Sondermann soll "schon sehr früh" seine Maschinen auf elektrischer Basis angetrieben haben. [43]

Im Jahr 1902 nahm E. W. Sondermann seinen Sohn Willy Sondermann als Teilhaber in das Unternehmen auf. [62] Dem Sohn Willy Sondermann war indes bereits im Juli 1899 "Collectiv-Prokura" (d. h. Gesamtprokura) neben dem Buchhalter Gustav Eulenhöver als Derschlag erteilt worden. Zeitlich wurde auch Elise Sondermann geb. Thiel Prokura (d. h. Enzelprokura) erteilt. [62a]

"Schicksalsschwer war dann der Schlag für Unternehmer und Betriebsangehörige, als am 28. Mai 1904, mitten im besten Schaffen, die Spinnerei (das 1871 errichtete Fabrikgebäude [63]) bis auf die Grundmauern niederbrannte." [64]

Aber der Unternehmer Emil Wilhelm Sondermanns wurde nicht entmutigt. [65] Es wurde noch im gleichen Jahr mit großer Anstrengung eine neue, noch größere Fabrik gebaut, die nun die gesamte Talbreite einahm. [66] Ende 1904 wurden "Auf dem Oelchen" alles schon wieder Garne hergestellt, jetzt sogar technisch weit verbessert. [67] So wurden in der Folgezeit die Fabrikerzeugnisse in alle fünf Erdteile exportiert. [68] Der Umsatz und die Güte der Warten konnte stetig gesteigert werden durch technische Verbesserungen und durch Anpassungen an die wechselnde Mode. [69]

Dass E. W. Sondermann die vielen Herausforderungen für sein Unternehmen meistern konnte, bedufte es nicht geringer Kapitalanstrengungen. Rückhalt fand er dabei vermutlich wiederholt in krisenhaften Zeiten bei seinem Bruder

Eduard Sondermann, der ihn laut Meta Spindler geb. Sondermann mit Darlehen und Bürgschaften unterstützte. [70]

Im Jahr 1907, im Todesjahr des E. W. Sondermann, betrug der Kapitalsaldo der Firma, d. h. das Eigenkapital 325.949 Mark [71]

Das Unternehmen wird nach dem Tod des E. W. Sondermann von dessen Söhnen

Willy Sondermann und

Arthur Sondermann weitgeführt. [72]

Politisches

Im Jahr 1887 konstitutierte sich der Oberbergische Gewerbeverein. Erster Vorsitzender war B. Karwinkel, stellv. Vorsitzender Rudolf Wahlefeld, Schriftführer Karl Steinmüller, Kassierer E. W. Sondermann, Beisitzer C. A. Baldus und Emil Engels. Auf der konstituierenden Sitzung wurde der Beschluss gefasst, die Arbeitszeit und damit die Produktion in den Streichgarnspinnereiren um 1/3 zu senken, um dem damaligen Überangebot an Streichgarn entgegenzuwirken. [75]

Im Jahr 1887 wurde Emil Sondermann für den Stadtbezirk Gummersbach als berechtigter Gewerbetreibender für die Wahlen zur Handelskammer am 6. Dezember 1887 geführt. [76]

Gesellschaftliches

Im Jahr 1886 schoss Emil Wilhelm Sondermann den Rest des Schützenvogels von der Stange und regierte das Schützenvolk Gummersbachs mit seiner Frau Elise. [82]

E. W. Sondermann war langjähriges und aktives Mitglied der Gesellschaft zur Eintracht. [83] Im Jahr 1886 war er Vorsteher der Gesellschaft. [84]

Die beiden oben abgebildeten Gemälde des Ehepaares wurden im Jahr 1978 in der Ausstellung "Gummersbacher Porträts aus drei Jahrhunderten" öffentlich gezeigt. Die Ausstellung wurde u. a. von einer Nachfahrin des E. W. Sondermann mitorganisiert. [85]

Bei Numro 4 machet halt:

Hier wird gezapfet frisches Bier vom Fasse:

Drum strömt herbei, Ihr Gäste, jung und alt!

Doch wer erscheint in unsrem heitern Kreise,

Dem schreiben eines heute wir nur vor:

Ein jeder muss auf seine eigne Weise

Für Frohsinn sorgen so wie für Humor.

Auch harrt auf Euch ein Böwlchen frisch,

Drum stellt mit guter Laun Euch um 1/2 9

Am 10. dieses Monds am kühlen Abend

Bei E. W. Sondermanns recht pünktlich ein!"

Das Lied vom Stapelgarn

Kenn'n it uck dat neue Lied, neue Lied,

Wat us all' im Sinne liet,

Van dem Stapelgarn?

[...]

Der Emil Wilhelm "positiv"

Säd Westen wär en Tidverdriw

As dat Stapelgarn.

[...]" [89]

E. W. Sondermann daher als "positiv" bezeichnet, womit wohl auf einen besonders optimistischen oder besonders fröhlichen Charakterzug des E. W. Sondermann Bezug genommen wird.

Familie Thiel

Sich leicht umflort Dein Blick,

Dann sollen diese Blätter

Dir schildern der Kindheit Glück.

Sie sollen Dich gemahnen

An manche alte Mär,

Und reden von den Ahnen

In Liebe und in Ehr.

Und wenn Du selbst geschrieben

Hinzu in Wort und Reim

Von Deinen treuen Lieben

Von Deinem Alten Heim,

Dann schaue um Dich heiter

In Gottes weiter Welt,

Und ziehe fröhlich weiter;

Schreib auf, was Dir gefällt

Von Nizzas blumigen Rainen,

Von Genuas blaumen Strand,

Von Ceylons duftigen Hainen,

Elise Thiel wurde im Richmodishaus Nr. 2 in Köln geboren, wo ihre Eltern wohnten. Das Haus war rückwärts verbunden, wenigstens stießen die Gärten aneinander, mit dem berühmten Richmodishaus am Kölner Neumarkt. Dort im Richmodishaus wohnte die Familie der Großmutter der Elise Thiel. [91]

Elise Thiel war das jüngste von neun Kindern (zwei im Kindesalter verstorben (Julius und die Zwillingsschwester von August) sowie Carl, Fritz, August, Julie, Franz, Alwine) des Ehepaares Christian Georg Thiel, Rechtsanwalt und Notar, und Julie König. Pate und Vetter der Elise Thiel war Dr. Wilhelm Baltes.

Bruder der Elise Thiel war der Maler Carl Thiel (1835-1900) [92], der ein Bild von Emil Wilhelms Mutter Wilhelmine sowie vermutlich eine Ansicht des von der Mutter erworbenen Wohnhauses fertigte.

Nach dem frühen Tod des Vaters Christian Georg Thiel im Jahr 1854, siedelte die Mutter Julie Thiel geb. König mit ihren sieben Kindern von Köln nach Becke bei Gummersbach über.

Ferner gab es zumindest drei Cousinen der Julie Thiel geb. König: die Malerinnen

Louise Wüste und

Alwine Schrödter sowie Ida Lessing. Die Ehemänner der letzten beiden genannten Cousinen

Adolph Schroedter und

Carl Friedrich Lessing, verwandt mit

Gotthold Ephraim Lessing, waren berühmter Maler der Düsseldorfer Malerschule. [93]

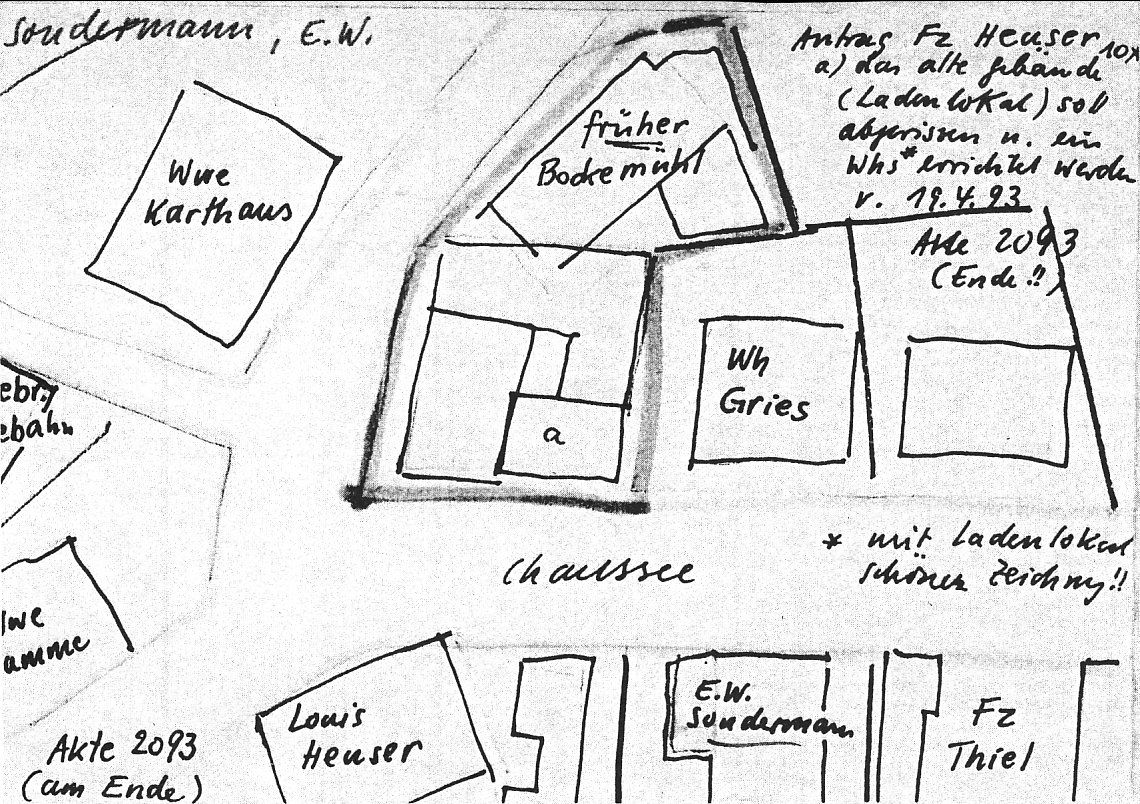

Wohnhaus

Das Haus wurde 1975 oder 1977 im Zuge des Ausbaus der "Riesenkreuzung" abgerissen inklusive den dazugehörigen und dahinter liegenden Kutscherhaus, Remise und Stallungen und sehr alten Schiefer-Fachwerkhäusern. [100]

Vertällchen

Wertung

Tod

Auch die Danksagung von Elise Sondermann geb. Thiel hat sich erhalten: [114]

Zum Tod der Elise Sondermann geb. Thiel erschien nachfolgende Traueranzeige: [115]

Überliefert ist, dass am Grab der Elise Sondermann geb. Thiel 120 Kränze niedergelegt wurden. [116]

[7] o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt; o. V. (1954): Ein Jahrhundert textiler Tradition, in: Sonderausgabe der Volkszeitung, Seite 14; o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung; o. V. (1951): Emil Wilh. Sondermann. Gummersbach. Gegründet 1866, in: Gummersbacher Kreisblatt v. 1. Dezember 1951, S. 34.

[8] Vgl. Habermas, Ernst (1957): Die wirtschaftliche Entwicklung der hundertjährigen Stadtgemeinde Gummersbach, in: 100 Jahre Stadt Gummersbach, Sondernummer der Mitteilungen der IHK zu Köln, 12. Jg. Nr. 10, S. 246; o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt; o. V. (1954): Ein Jahrhundert textiler Tradition, in: Sonderausgabe der Volkszeitung, Seite 14; o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung; Woelke, Jürgen (1985): Kapital war nötig: Gründerjahre in Gummersbach und Oberberg, Gummersbach, S. 78; o. V. (1951): Emil Wilh. Sondermann. Gummersbach. Gegründet 1866, in: Gummersbacher Kreisblatt v. 1. Dezember 1951, S. 34.

[9] Vgl. E. W. Sondermann (1957): Selbstdarstellung des Unternehmens, in: Oberbergischer Anzeiger v. Mai 1957; Luyken, H. (1986): Vor hundert Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 27; o. V. (1954): Ein Jahrhundert textiler Tradition, in: Sonderausgabe der Volkszeitung, Seite 14; o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung; Woelke, Jürgen (1985): Kapital war nötig: Gründerjahre in Gummersbach und Oberberg, Gummersbach, S. 78; o. V. (1951): Emil Wilh. Sondermann. Gummersbach. Gegründet 1866, in: Gummersbacher Kreisblatt v. 1. Dezember 1951, S. 34; Vgl. o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt.

[10] Vgl. Luyken, H. (1986): Vor hundert Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 27.

[17] Vgl. Bürger, Franz (o. J.): Geschichte der Stadt Gummersbach, Gummersbach, S. 97, der das Baujahr mit 1871 angibt. In Luyken, H. (1986): Vor hundert Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 27, wird nur die Gründung einer Spinnerei in den 1870er Jahren genannt. Vermutlich bezogen auf den Neubau der Fabrik in Mühlenseßmar berichtet August Prinz, dass E. W. Sondermann Anfang 1870 eine Fabrik gründete. Ein genaues Jahr erwähnt er nicht. Vgl. August, Prinz: Mühlenthal im Wandel der Jahrhunderte und die Aggertaler Textilindustrie Folge V, in: Oberbergische Bote v. 14. April 1937, Nr. 87.

[20] Vgl. Habermas, Ernst (1957): Die wirtschaftliche Entwicklung der hundertjährigen Stadtgemeinde Gummersbach, in: 100 Jahre Stadt Gummersbach, Sondernummer der Mitteilungen der IHK zu Köln, 12. Jg. Nr. 10, S. 246; o. V. (1954): Ein Jahrhundert textiler Tradition, in: Sonderausgabe der Volkszeitung, Seite 14; o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt.

[24] Vgl. Woelke, Jürgen (1985): Kapital war nötig: Gründerjahre in Gummersbach und Oberberg, Gummersbach, S. 78.

[25] Vgl. Luyken, H. (1986): Vor hundert Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 27.

[26] Vgl. Stadt Gummersbach (1879): Konzession für E. W. Sondermann v. 29. Juli 1879, in: Gummersbacher Stadtakte 4334; Stadt Gummersbach (1879): Revision für E. W. Sondermann v. 7. August 1879, in: Gummersbacher Stadtakte 4334.

[27] Vgl. Sondermann, E. W. (1879): Schreiben an den Bürgermeister zur Konzessionierung eines Dampfkessels, Gummersbach.

[30] Vgl. Druckerei Luyken (1880): Lithograhpie Gummersbach von der Südseite, Gummersbach.

[31] Vgl. o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt; o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung

[32] Vgl. Habermas, Ernst (1957): Die wirtschaftliche Entwicklung der hundertjährigen Stadtgemeinde Gummersbach, in: 100 Jahre Stadt Gummersbach, Sondernummer der Mitteilungen der IHK zu Köln, 12. Jg. Nr. 10, S. 246; o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt.

[33] Vgl. o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung; nur von der Vergrößerung der Fabrik sprechend Luyken, H. (1986): Vor hundert Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 27; o. V. (1951): Emil Wilh. Sondermann. Gummersbach. Gegründet 1866, in: Gummersbacher Kreisblatt v. 1. Dezember 1951, S. 34.

[34] Vgl. Krawinkel, Max-Ferdinand (1990): Strukturwandel in der Textilindustrie am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens im Oberbergischen im 19. Jahrhundert, Köln.

[35] Vgl. Sondermann, E. W. (1886): Beschäftigungsanzeige, in: Gummersbacher Zeitung v. 15. Mai 1886.

[36] Vgl. Sondermann, E. W. (1886): Beschäftigungsanzeige, in: Gummersbacher Zeitung v. 27. Mai 1886.

[37] Vgl. Habermas, Ernst (1957): Die wirtschaftliche Entwicklung der hundertjährigen Stadtgemeinde Gummersbach, in: 100 Jahre Stadt Gummersbach, Sondernummer der Mitteilungen der IHK zu Köln, 12. Jg. Nr. 10, S. 246-247; o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt; o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung.

[38] Vgl. August, Prinz: Mühlenthal im Wandel der Jahrhunderte und die Aggertaler Textilindustrie Folge V, in: Oberbergische Bote v. 14. April 1937, Nr. 87.

[39] Vgl. o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt; ebenso Luyken, H. (1986): Vor hundert Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 27; entsrechend: o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung.

[42] Vgl. Woelke, Jürgen (1990): Auf der Höhe der Zeit: Gummersbach und Oberberg im Kaiserreich, Gummersbach, S. 11.

[54] Vgl. Stadt Gummersbach (1888): Aus der Steuerliste der Stadtgemeinde Gummersbach, in: Gummersbacher Zeitung v. 12. Juni 1888.

[59] Vgl. Woelke, Jürgen (1985): Kapital war nötig: Gründerjahre in Gummersbach und Oberberg, Gummersbach, S. 78.

[64] Vgl. o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt; August, Prinz: Mühlenthal im Wandel der Jahrhunderte und die Aggertaler Textilindustrie Folge V, in: Oberbergische Bote v. 14. April 1937, Nr. 87; Luyken, H. (1986): Vor hundert Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 27; o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung; o. V. (1951): Emil Wilh. Sondermann. Gummersbach. Gegründet 1866, in: Gummersbacher Kreisblatt v. 1. Dezember 1951, S. 34.

[65] Vgl. o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt; o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung.

[66] Vgl. Luyken, H. (1986): Vor hundert Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 27.

[67] Vgl. o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt; o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung; o. V. (1951): Emil Wilh. Sondermann. Gummersbach. Gegründet 1866, in: Gummersbacher Kreisblatt v. 1. Dezember 1951, S. 34.

[71] Vgl. Sondermann, Eise (1907): Brief an das Königliche Amtsgericht Gummersbach, Gummersbach.

[72] Vgl. o. V. (ca. 1955): Emil Wilhelm Sondermann Gummersbach, in: unbekannt; Habermas, Ernst (1957): Die wirtschaftliche Entwicklung der hundertjährigen Stadtgemeinde Gummersbach, in: 100 Jahre Stadt Gummersbach, Sondernummer der Mitteilungen der IHK zu Köln, 12. Jg. Nr. 10, S. 247; Luyken, H. (1986): Vor hundert Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 27; o. V. (1951): Auf dem „Oelchen“ arbeiten Tag und Nacht 500 Mann. E. W. Sondermann, die älteste Wirkerei und Strickerei in Gummersbach, in: Industrie-Ausgabe der Volkszeitung; o. V. (1951): Emil Wilh. Sondermann. Gummersbach. Gegründet 1866, in: Gummersbacher Kreisblatt v. 1. Dezember 1951, S. 34.

[73] Vgl. Woelke, Jürgern (o. J.): Notizen zur politischen Anzeigen und Artikeln in Zusammenhang mit E. W. Sondermann, Gummersbach.

[75] Vgl. o. V. (1887): Konstituierende Sitzung des Oberbergischen Gewerbevereins, in: Gummersbacher Zeitung v. 13. September 1887.

[76] Vgl. Handelskammer (1887): Berechtigte Gewerbetreibende zur Wahl für die Handelskammer am 6. Dezember 1887.

[82] Vgl. Luyken, H. (1986): Vor hundert Jahren, in: Festschrift Schützen- und Volksfest Gummersbach, Gummersbach, S. 27.

[83] Vgl. Hardt, August (1954): Erinnerungen an die Gesellschaft zur Eintracht, Gummersbach (um 1890-1895), S. 2; Vorstand der Gesellschaft zur Eintracht (1907): Nachruf Emil Wilhelm Sondermann, in: Gummersbacher Zeitung vom 4. Februar 1907,

[84] Vgl. Bürger, Franz (o. J.): Geschichte der Stadt Gummersbach, Gummersbach, S. 35.

[87] Vgl. August, Prinz: Mühlenthal im Wandel der Jahrhunderte und die Aggertaler Textilindustrie Folge III, in: Oberbergische Bote v. 9. April 1937, Nr. 83; Bauert, I. (1951): 100 Jahre Geschichte der C. A. Baldus & Söhne KG, Osberghausen, S. 79.

[88] Vgl. Habermas Ernst (ohne Jahr): Erläuterungen zum Lied vom Stapelgarn, ohne Ort; August, Prinz: Mühlenthal im Wandel der Jahrhunderte und die Aggertaler Textilindustrie Folge V, in: Oberbergische Bote v. 14. April 1937, Nr. 87.

[89] Vgl. Bauert, I. (1951): 100 Jahre Geschichte der C. A. Baldus & Söhne KG, Osberghausen, S. 79-83.

[95] Vgl. o. V. (1874): Situationskarte der Kaiserstraße, Gummersbach.